来源:东京大学;电子科技大学太赫兹科学技术研究中心 韦元培 编译

资料来源:东京大学

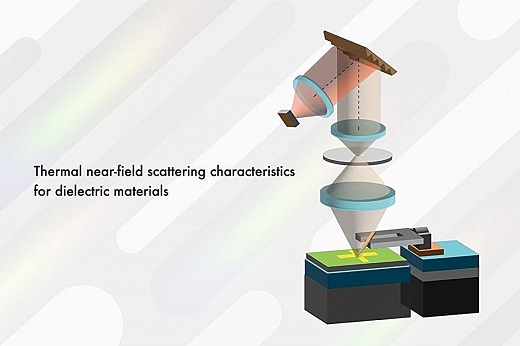

显微镜通常使用背向散射辐射来生成图像,东京大学工业科学研究所的一个研究小组正在开发一种新方法,利用材料受热后发出的微弱光线来研究材料。

传统显微镜通常用光或电子照射样品。任何反射或散射辐射都可以用来建立细节图像,获取材料表面的特征信息。这就是所谓的主动测量,但它并不是唯一可以使用的技术。日本的研究人员一直在开发一种新型显微镜,它能以纳米级的精度探测物体表面的细节,如材料晶格的分布和电子温度。

倏逝波是一种不传输能量的非传播电磁波,有点像材料表面的涟漪。它们可以在光与表面相互作用时产生,也可以在热作用下产生。所有物质都含有能量并散发热量,材料中的局部热波动可以短暂地产生强烈的倏逝波。由东京大学工业科学研究所的研究人员开发的这种功能强大的新型显微镜的关键在于被动探测这些波。

“利用散射电磁辐射的扫描近场光学显微镜是检查纳米级材料特性的最常用技术之一,”第一作者 Ryoko Sakuma 解释说。利用热红外波长,研究小组可以观察到其他方法无法检测到的细节。“我们的新技术利用物体本身发出的辐射进行被动检测,因此表面不需要任何照明。”

研究人员利用他们的样机,研究了在两种电介质材料(氮化铝和氮化镓)中产生的热激发倏逝波。在一个名为余辉带的吸收波段中,可以看到未曾预料到的微弱散射。这是首次在没有光照射的情况下观测到这种现象。

最重要的是,他们的光谱分析显示,余辉带只存在极化子波(即由表面声子共振引起的波),尽管理论预测这些极化子波将伴随着大量的热波动。这些结果有助于我们理解这一波段的热激发倏逝波,并为改进被动探测模型以识别介电材料奠定了基础。

这篇题为“介电材料的热近场散射特性”的文章发表在 10 月份的《科学报告》上。

研究小组希望进一步开发这项技术。“我们的仪器是世界上唯一能够利用太赫兹波长观测表面纳米级温度分布的仪器,”项目负责人Yusuke Kajihara解释说。太赫兹波长范围从中波红外开始,从10微米左右一直延伸到1毫米。作为原型,改进仪器的功能是目前的主要目标。Kajihara 补充说:“这种显微镜技术是全新的,因此我们仍在学习如何以及在何处应用这种技术。”

研究小组打算进一步改进他们的原型仪器,完善该技术的工作方式。他们的下一步计划是开发一个改进的检测模型,目标是提高仪器的通用性,从而开发出一种新型、强大的非破坏性表征技术,对材料的表面动态进行高度局部分析。